災害支援

【九州北部豪雨災害】現地レポート2

7/29 増水により護岸がえぐられ建物も損壊している

7/29 電柱が大量の土砂に押されて倒れかけている

7/29 朝倉市VCに参加して支援活動を実施

7/29 町のいたるところに水害の爪痕が残る

7月29日は朝倉市ボランティアセンター(VC)へ赴き、個人ボランティアの方々とともに支援活動を行いました。災害発生から約1ヶ月が過ぎた今でも、町のいたるところに水害の爪痕が見られます。この日の作業は、住宅の床下に溜まった泥の撤去と庭に堆積した土砂の撤去でした。

被災地は、水害によって流れ込んだ泥が乾くことで町中に砂埃が舞っており、車を少し走らせるだけで車体が砂で黄色くなります。それに加えて、連日36度を越す猛暑。熱中症を防ぐため、作業15分ごとに休憩を挟まなければなりません。休憩時は水分と塩分の補給を行い、常に自分のと仲間の体調に気を使います。そうしなければ、自分でも気づかないうちに熱中症にかかってしまうからです。一緒に作業をしていた男性は「被災地で苦しむ人たちを助けるためにたくさん作業をしたいのに、少しずつしか作業することができない」と苦笑いしていました。

7/30 土砂崩れのために道路が交互通行になっている

7/30 東峰村災害ボランティアセンター

7月30日は朝倉郡東峰村へ赴きました。山道に入っていくとともに、土砂崩れによって通行止めになっている箇所が増えていきます。地域でよく使われている幹線道路が使えないため、迂回路に交通量が集中して渋滞していました。二車線の道路が一車線の交互通行になっている道を何度も通り、東峰村ボランティアセンターに到着しました。

7/30 東峰村では流木による被害が特に多い

7/30 大量の土砂を処理するには重機が必須

この日の作業は、川岸に堆積した土砂の撤去でした。人で作業するか重機を使ったほうが良いか判断に困る微妙な量の土砂でしたが、結局人力での作業となりました。今回の水害では流木による被害が甚大であり、被災現場を見れば誰もが「重機が必要」と思います。しかし重機の数にも、重機を操作するボランティアの数にも限りがあります。人の手でなんとかなるところは出来る限り人の手を使い、本当にどうしようもないところに重機を投入する、というのが不文律となっています。山林地域の水害においては、重機を扱えるボランティアの需要が非常に多く、現場では常に不足している様子でした。

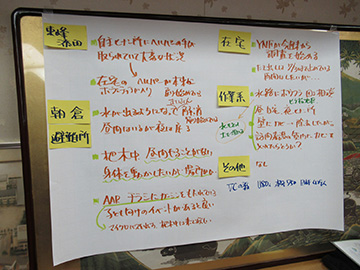

7/30 支援者情報共有会議の様子

JVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)主催の支援者情報会議は毎日行われています。大吉財団も7月29日、7月30日の両日とも参加し、意見交換を行いました。災害発生から1ヶ月が過ぎ、被災住民のニーズが変わってきています。以前は泥かきや土砂撤去といった作業系が中心でしたが、水路のボウフラや壁のカビ対策など、時間経過とともに新たな被害が顕在化してきています。一方でボランティアの数は徐々に減ってきており、復旧スピードの鈍化は避けられません。

私たちは災害の情報がニュースで取り上げられなくなると「終わった」と思ってしまいがちですが、2016年の熊本地震、2011年の東日本大震災がそうだったように、完全に地域が復旧するには何年もかかります。今回の災害も例外ではなく、1年以上の長期スパンでの支援が必要となるでしょう。大吉財団では今後も九州北部豪雨災害の状況を追っていき、定期的に支援を行っていきたいと考えております。この記事を読まれたみなさまにおかれましても、被災地への関心を持ち続けていただきますようお願いたします。

お問い合わせ

お問い合わせ